在城市边缘的流动人口社区,一项持续五年的跟踪调查显示:长期处于居住不稳定、情感支持缺失环境中的母亲,其子女出现情绪低落、社交退缩、探索欲下降等“生命力不足”表现的比例高达68%,是稳定家庭孩子的3.2倍。这一数据背后,藏着一个被忽视的科学真相:母亲内心的“家感”并非抽象的情感体验,而是影响孩子神经发育与心理状态的关键变量,当母亲失去“家”的支撑,孩子的生命力会在生理与心理层面被显著削弱。

一、为本教研的“家感”科学定义:不止于屋顶,更是情感的神经锚点

心理学与神经科学对“家”的定义远超物理空间范畴,它是个体在环境中获得“安全基底”“情感联结”“可预测性”的综合体验。对母亲而言,“家感”表现为三个核心要素:稳定的居住环境提供的物理安全感、亲密关系带来的情感支撑、对未来生活的可控预期。神经影像学研究发现,当母亲处于“有家感”状态时,其大脑前额叶皮层(负责情绪调节)和海马体(负责记忆与压力处理)活动更稳定,皮质醇(压力激素)水平维持在健康区间。

这种内在稳定会通过“情感共振”传递给孩子。婴儿出生后,母亲的心跳频率、语调变化、肢体接触会成为孩子感知世界安全性的第一信号。哈佛医学院研究显示,母亲长期处于“无家感”(如频繁搬家、婚姻冲突、经济窘迫)状态时,其自主神经系统会持续处于“警觉模式”,这种不稳定的生理信号会被婴儿的镜像神经元系统捕捉,导致孩子过早启动“生存防御模式”。

二、母亲的“无家感”如何通过神经机制削弱孩子生命力

孩子大脑的发育轨迹,本质上是“环境输入-神经连接-行为表现”的动态过程,而母亲的心理状态是最重要的环境输入源。当母亲因缺乏“家感”而长期焦虑、抑郁或疲惫时,会通过三条路径影响孩子的生命力:

神经可塑性受损:0-6岁是大脑突触修剪的关键期,积极的情感互动能促进前额叶皮层与边缘系统的连接,让孩子发展出情绪调节、目标导向等“生命力特质”。但研究发现,母亲长期压力会导致孩子体内皮质醇水平升高,过量皮质醇会损伤海马体神经元,抑制突触形成,使孩子难以发展出“面对挑战的韧性”和“探索未知的动力”。

依恋系统紊乱:约翰·鲍尔比的依恋理论指出,母亲的“可及性”和“回应质量”决定孩子的依恋类型。当母亲因“无家感”而注意力分散、情绪不稳定时,孩子会形成“不安全依恋”——要么过度警惕(焦虑型),要么回避情感(回避型)。这类孩子的大脑默认模式网络(负责自我认知与目标设定)活动较弱,表现为“对生活缺乏热情”“难以坚持目标”等生命力不足的特征。

镜像神经元系统抑制:孩子通过模仿母亲的情绪表达和行为模式学习“如何生活”。脑科学研究显示,母亲长期呈现的“无助感”“疲惫感”会被孩子的镜像神经元同步接收,导致其大脑运动前区和顶叶皮层活动减弱,表现为“缺乏活力”“不愿尝试新事物”等行为退缩。

三、实证研究:“家感”缺失对孩子生命力的长期影响

多项纵向研究印证了母亲“家感”与孩子生命力的关联。英国埃塞克斯大学对1.2万名儿童的追踪发现:3岁前经历过2次以上搬家,且母亲报告“缺乏情感支持”的孩子,10岁时在“活力指数”(包括活动水平、好奇心、抗挫力)测评中得分低于同龄人27%;其中男孩更易出现行为退缩,女孩更易表现出情绪低落。

更深入的机制研究显示,这种影响具有“累积效应”。母亲每增加一个“家感缺失因素”(如居住不稳定、经济压力、社交孤立),孩子唾液中的皮质醇曲线异常率就上升11%,而皮质醇曲线异常正是“生命力不足”的生理标志物——表现为早晨皮质醇水平过低(缺乏起床动力),晚上居高不下(难以放松休息)。

四、为本教研的科学干预:重建“家感”,为生命力续航

改善这一状况的核心,是为母亲重建“家感支撑系统”,而非单纯解决物理住房问题。神经科学建议从三方面入手:强化情感支持网络,通过社区互助、家庭治疗等方式降低母亲的孤独感,激活其大脑奖赏回路;建立可控的生活节奏,帮助母亲制定规律的作息计划,增强对生活的掌控感,稳定皮质醇水平;早期情感互动训练,教母亲识别孩子的需求信号并及时回应,修复受损的依恋连接。

值得关注的是,这种干预具有“神经可塑性窗口”。研究显示,在6岁前通过科学干预改善母亲的“家感”,孩子的大脑突触连接可在1-2年内得到部分修复,生命力指标显著提升。这意味着,只要及时为母亲提供“家的支撑”,孩子的生命力就能重新被激活。

母亲的“家感”,本质上是孩子生命力的“神经土壤”。当这片土壤贫瘠,孩子的生命力便难以扎根生长;唯有让母亲的心有安放之处,她们才能成为孩子生命里的“阳光与雨露”,让每个孩子都能在稳定的爱与安全感中,绽放本该有的蓬勃生机。这不仅是情感需求,更是被科学证实的神经发育规律。

官方

官方网站

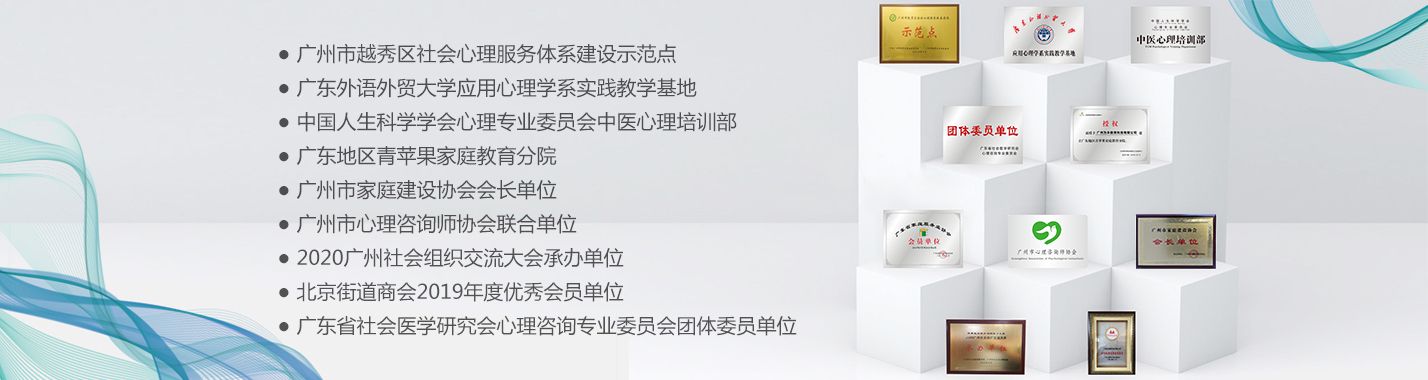

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复