凌晨三点,陈老师又一次从浅眠中惊醒,窗外的月光透过窗帘缝隙,在备课笔记上投下一道细长的影子。她盯着那行“为本教研课题进度表”,指尖无意识地摩挲着纸页边缘——这是她连续第七个失眠的夜晚,而桌上摊开的,是第三版修改的教研方案。

陈老师在市重点中学教语文,带三个班的课,还牵头负责“基于学生认知规律的散文教学”为本教研项目。去年九月,学校要求教研成果必须在学期末落地,她便把所有课余时间都砸了进去。白天批改作业、盯课堂,晚上抱着十几本教育专著啃到深夜,连周末都泡在图书馆整理学生访谈数据。起初只是偶尔熬夜后头晕,后来发展到一拿起教案就心慌,甚至站在讲台上会突然忘记下一句要讲什么。

校医室的诊断书递过来时,“神经衰弱”四个字让她愣了很久。同事们都觉得不可思议,平时雷厉风行的陈老师,怎么会被“情绪病”困住?只有她自己知道,那些压得人喘不过气的,不只是堆积如山的工作,更是“为本教研”这四个字背后的执念——她总想着要拿出最完美的方案,要让每个学生都能从教研成果里受益,却忘了自己也需要喘息。

病假在家的日子,陈老师第一次有机会慢下来。她翻出之前为教研项目录制的学生课堂视频,画面里,平时沉默的男生在小组讨论中主动发言,女生们为了一个散文意象争得面红耳赤。看着看着,她忽然想起做为本教研的初衷:不是为了一份漂亮的报告,而是为了真正看见学生的需求。可她这段时间,却连自己的需求都看不见了。

重新回到学校时,陈老师做了一个决定:把教研小组的工作拆分成几个模块,让每个成员都参与进来。以前凡事亲力亲为的她,开始学着听年轻教师的想法,甚至把学生代表请进教研会,让他们说说最想要什么样的课堂。奇怪的是,当她不再把“完美”当成唯一目标,焦虑感反而减轻了。晚上备课累了,她会放下笔去阳台浇花,或是翻几页轻松的散文,失眠的次数越来越少。

学期末的教研成果展示会上,陈老师没有念冗长的报告,而是播放了一段视频:镜头里,学生们用话剧演绎散文片段,用绘画表达对文本的理解,脸上满是以往少见的鲜活。台下响起掌声时,她忽然明白,真正的为本教研,不仅要“以学生为本”,更要“以教育者的健康为本”——只有当教师自己保持着良好的状态,才能把温暖和力量传递给学生。

现在的陈老师,办公桌上依然放着为本教研的资料,但旁边多了一个小小的绿植盆栽。她不再追求连夜赶工,而是学会了在工作与休息之间找到平衡。偶尔想起那段与神经衰弱对抗的日子,她总说:“是为本教研教会了我,教育不是一场透支自己的奔跑,而是带着温度的慢慢生长。”

官方

官方网站

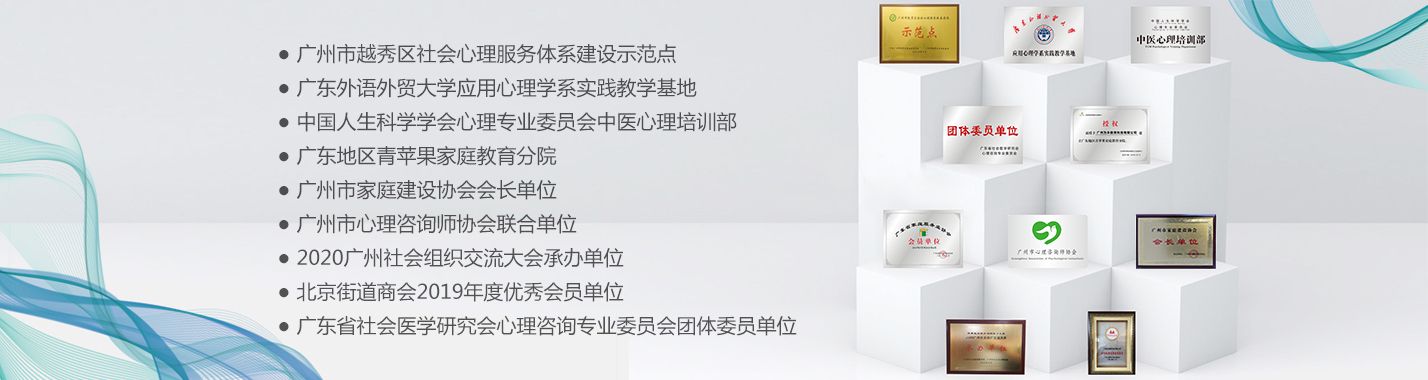

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复