双向情感障碍,作为一种常见的精神疾病,以情感的极端波动为主要特征,患者会经历躁狂或轻躁狂发作与抑郁发作的交替,对其生活、学习和社会功能造成显著影响。在教育领域,关注双向情感障碍学生的需求、探索有效的支持策略,成为学校教研工作(即“为本教研”)的重要课题。

双向情感障碍的核心特征与教育挑战

双向情感障碍的核心症状表现为情感的“两极分化”。在躁狂或轻躁狂发作期,患者可能出现精力异常充沛、思维奔逸、言语增多、活动量增大、睡眠需求减少等情况,部分患者还可能伴随冲动行为或过高的自我评价。而在抑郁发作期,则以持续的情绪低落、兴趣减退、精力不足、注意力难以集中、自责自罪甚至出现自杀念头等为主要表现。

这种情感的剧烈波动对学生的学业发展带来诸多挑战:躁狂期可能因注意力分散、行为冲动影响课堂纪律和学习效率;抑郁期则可能因动力缺失、认知迟缓导致学习进度停滞,甚至出现辍学风险。同时,疾病带来的社会偏见和同伴误解,也容易使患者产生孤独感和自卑心理,进一步加剧心理压力。

为本教研在双向情感障碍支持中的实践路径

“为本教研”即基于学校自身实际需求开展的教学研究活动,其核心在于立足校园场景,整合多方资源,解决教育实践中的具体问题。针对双向情感障碍学生的支持,为本教研可从以下几方面展开:

构建全员识别与干预的教研机制

通过校本培训,提升教师对双向情感障碍的认知能力。组织班主任、学科教师学习疾病的核心症状、识别方法和基础应对技巧,例如在课堂中观察学生是否出现持续的情绪异常、行为突变或学业成绩大幅波动等情况,以便及时发现潜在需求。同时,建立教师与心理辅导教师的联动机制,将课堂观察信息纳入学生心理档案,形成“识别—反馈—干预”的闭环流程。

开发适应性教学策略的教研内容

针对双向情感障碍学生的学习特点,开展教学策略研究。在躁狂发作期,教师可适当调整教学任务,采用分段式学习目标,降低任务复杂度,避免过多刺激导致学生注意力分散;在抑郁发作期,则可通过个性化辅导、分层作业设计等方式,帮助学生逐步建立学习信心,减少学业压力。此外,教研团队可共同开发情绪调节课程,融入心理健康教育内容,培养学生的情绪管理能力。

搭建家校社协同支持的教研平台

通过家长会、专题讲座等形式,向家长普及双向情感障碍的相关知识,引导家长正确认识疾病,避免因误解而采取不当的教育方式。同时,加强与专业医疗机构的合作,邀请精神科医生、心理治疗师参与校本教研,为教师和家长提供专业指导,确保学生在接受医疗干预的同时,获得同步的教育支持。此外,通过教研活动设计同伴支持计划,营造包容友善的校园氛围,减少疾病带来的社交隔阂。

为本教研实践的价值与展望

基于为本教研开展的双向情感障碍支持工作,不仅能为患病学生提供更精准的教育服务,帮助他们更好地适应校园生活、提升学业质量,更能推动学校形成关注学生心理健康的教育生态。通过教研活动的深入开展,教师的教育理念不断更新,学校的心理健康教育体系更加完善,最终实现“以研促教、以教助生”的目标。

未来,随着为本教研的持续推进,还需进一步加强对双向情感障碍学生长期发展的追踪研究,不断优化支持策略,让每一位学生都能在包容、理解的教育环境中获得成长的力量。双向情感障碍并非不可逾越的障碍,通过科学的教育支持和全社会的共同关注,患病学生同样能够绽放人生的光彩。

官方

官方网站

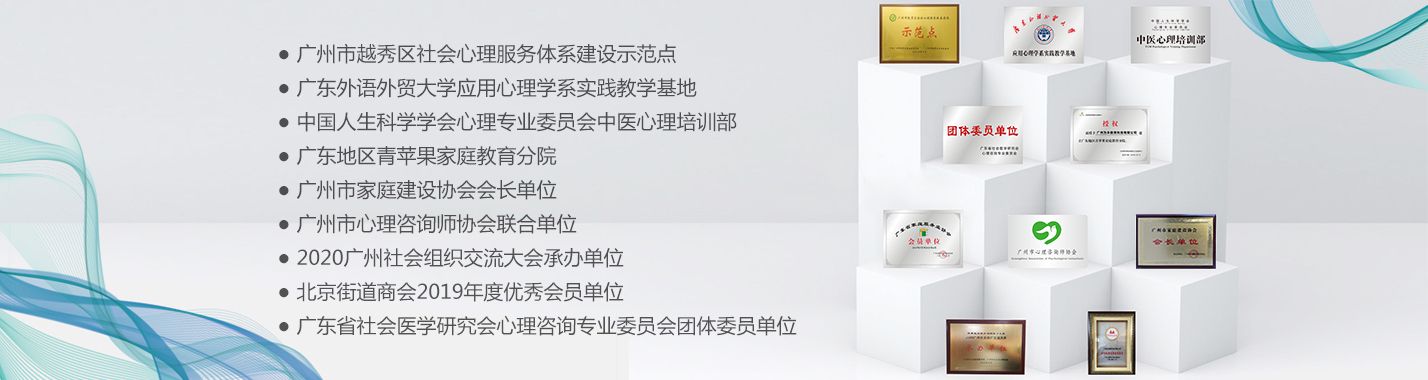

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复