在心理健康教育愈发受到重视的当下,强迫症作为一种以反复出现的强迫观念和强迫行为为核心特征的焦虑障碍,其复杂的成因与多样的表现,始终是教育者、心理工作者及研究者共同关注的焦点。而“为本教研”——这种立足真实需求、聚焦实践问题、追求知行合一的教学研究模式,正如同一双有力的翅膀,为我们破解强迫症的认知误区、构建科学系统的干预体系提供了坚实支撑。通过“为本教研”的深耕细作,我们得以让理论扎根于实践的土壤,让对强迫症的理解更贴近真实场景的肌理,让干预策略更具针对性与人文温度。

“为本教研”的核心要义在于“立足本质、服务实践”,这一理念为我们拨开认知迷雾、厘清强迫症的本质提供了清晰的路径。长期以来,社会对强迫症的认知存在诸多偏差:有人将其简单等同于“过度认真”“洁癖严重”,认为只是“性格较真”;有人甚至带着误解,将患者的痛苦归结为“矫情”“没事找事”。这些片面解读不仅会加重患者的心理负担,更会阻碍有效干预的开展。而“为本教研”强调从真实案例出发,结合心理学、神经科学等多学科理论进行深度剖析与集体研讨。在教研过程中,我们通过梳理大量临床案例、研读权威研究文献发现:强迫症的本质是神经递质失衡(如5-羟色胺系统功能异常)、非理性信念(如“必须绝对完美”“一点风险都不能有”)与行为强化机制共同作用的结果。患者脑中挥之不去的强迫观念,并非“想不开”或意志力薄弱,而是一种不受控制的心理冲突;而反复洗手、检查门窗、排列物品等强迫行为,本质上是患者为暂时缓解焦虑而形成的“恶性循环”——行为短暂减轻了焦虑,却反过来强化了对强迫观念的恐惧,导致症状愈演愈烈。正是“为本教研”的严谨与深入,让我们跳出了经验主义的认知陷阱,真正认识到强迫症是一种需要科学对待的心理障碍,这为后续的实践指导奠定了理性而坚实的基础。

“为本教研”的生命力更在于将理论智慧转化为可落地的干预策略,让对强迫症的关注真正转化为服务实践的力量。在教育场景中,部分学生可能出现不同程度的强迫倾向:有的孩子因“担心写错一个字”而反复涂改作业,直到纸面破损仍不罢休,导致作业效率极低;有的孩子因“怀疑书包没整理好”而在课堂上频繁低头检查,难以专注听讲;还有的孩子因“觉得手没洗干净”而反复去洗手间,甚至拒绝触碰公共物品。面对这些情况,基于“为本教研”的集体研讨与实践探索,我们总结出一套贴合教育场景的分层干预路径:首先,通过“案例会诊式”教研,教师团队共同分析学生行为背后的心理动因,结合专业量表与观察记录,科学区分正常的行为习惯与需要关注的强迫症状,避免因误解而采取批评、施压等不当方式,也防止因忽视而错过干预时机。其次,将教研中提炼的“认知重构法”融入日常师生沟通,引导学生识别并挑战非理性信念,比如用“偶尔出错是正常的,不会引发灾难”替代“必须绝对正确,一点错误都不能有”,帮助学生建立更灵活的思维模式。最后,结合教研成果设计“渐进式行为训练”方案,通过与学生共同制定目标、逐步减少强迫行为的频率、建立替代性的放松行为(如深呼吸、正念练习),帮助他们打破“焦虑-强迫行为-短暂缓解-更焦虑”的循环。这些策略因源于“为本教研”的实践探索,既扎根于专业理论,又贴合教育场景的真实需求,让干预过程既有科学的严谨性,又不失教育的温度与耐心。

从认知上的拨乱反正到实践中的策略落地,“为本教研”如同一座坚实的桥梁,连接着理论的高度与现实的深度,让我们对强迫症的理解从模糊的表象走向清晰的本质,让对干预的探索从零散的经验走向系统的方法。未来,唯有持续深耕“为本教研”,在真实问题中提炼研究课题,在实践反思中迭代干预策略,才能为强迫症的认知普及与科学干预注入更持久的力量,让每一份对心理健康的关注都能落地生根,为更多受困扰的人送去理解与支持。

官方

官方网站

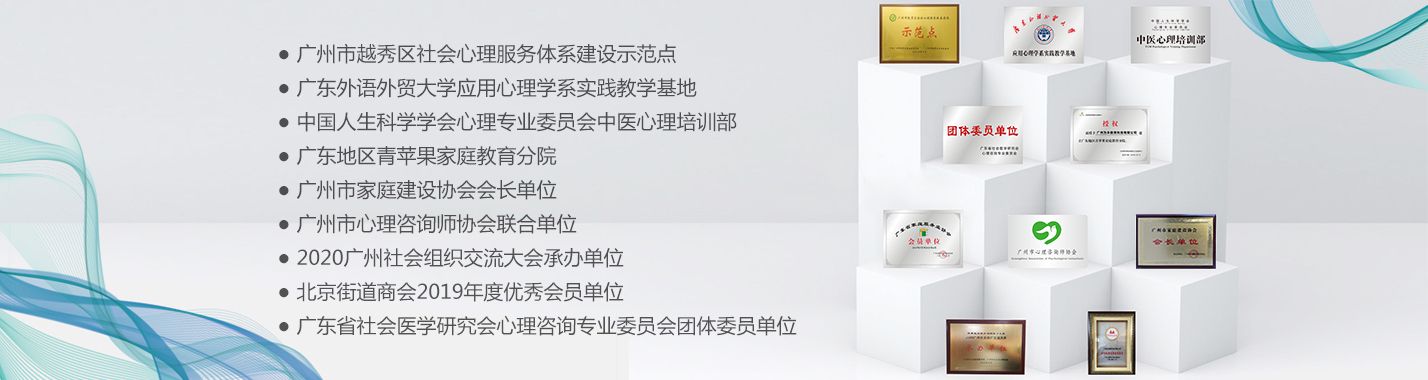

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复