社交恐惧症,又称社交焦虑障碍,是一种以对社交场合或人际互动产生显著且持久的恐惧为核心特征的心理障碍。患者在社交中常伴随强烈的焦虑、自卑或恐惧情绪,担心自己被评价、否定,甚至出现回避社交的行为,严重影响其人际关系、学业发展和心理健康。在教育场景中,关注学生社交恐惧问题、探索科学的支持策略,成为学校“为本教研”的重要实践方向。

社交恐惧症的心理机制与校园表现

从心理学角度看,社交恐惧症的形成与认知偏差“行为强化”和“成长环境”密切相关。认知上,患者往往存在“灾难化思维”(如认为“说错一句话就会被所有人嘲笑”)或“自我否定偏见”(如过度关注自身缺点而忽视优势);行为上,回避社交的做法虽能暂时缓解焦虑,却会形成“恐惧—回避—更恐惧”的恶性循环;而成长过程中过度严厉的评价、不良的社交经历或家庭教养方式,也可能成为疾病的诱发因素。

在校园中,社交恐惧症学生的表现具有隐蔽性和多样性:课堂上不敢主动发言,担心回答错误被同学议论;小组合作时沉默寡言,难以参与讨论;甚至回避举手提问、上台展示等日常教学环节。长期的社交退缩还可能导致学业动力下降、同伴关系疏远,进一步加剧孤独感和自我怀疑,形成心理与学业的双重困境。

为本教研在社交恐惧症干预中的实践策略

“为本教研”强调立足学校实际,通过教师团队协作、教学策略优化和资源整合,解决学生真实存在的问题。针对社交恐惧症学生的心理需求,为本教研可从以下维度构建支持体系:

打造认知干预与课堂融入的教研模式

通过为本教研活动,组织教师学习社交恐惧症的心理机制与认知干预方法。例如,在语文、英语等需要表达的学科中,设计“低压力表达任务”:先让学生在小组内进行简短发言,再逐步过渡到全班展示;将“必须完美表现”的绝对化思维,通过课堂讨论引导为“尝试即收获”的成长型思维。同时,教研团队可共同开发“社交勇气训练”微课程,通过情景模拟、角色扮演等活动,帮助学生逐步降低对社交评价的恐惧。

建立教师识别与心理支持的联动机制

依托为本教研平台,开展教师培训,提升对社交恐惧症的识别能力:关注长期回避社交、情绪紧张、躯体化症状(如脸红、手抖)的学生,及时与心理教师沟通。建立“学科教师—心理教师”协同干预机制:学科教师在课堂中给予鼓励性反馈,减少公开批评;心理教师通过个体辅导帮助学生调整认知,教授放松技巧(如深呼吸、正念训练)。教研活动中可定期分享案例,优化识别与干预流程,确保支持的专业性和及时性。

构建家校协同与校园包容的教研生态

通过为本教研组织家长专题沙龙,普及社交恐惧症的心理知识,引导家长减少对孩子的过高期待和负面评价,营造家庭中的接纳氛围。同时,借助教研活动设计“同伴支持计划”,鼓励班级成立互助小组,通过合作学习、兴趣活动等形式,降低社交压力;在校园文化建设中融入“多元包容”理念,通过班会、板报等形式传递“接纳差异、尊重表达”的价值观,减少社交恐惧学生的心理负担。

为本教研的实践价值与未来方向

基于为本教研的社交恐惧症干预,不仅能帮助学生改善社交焦虑、提升适应能力,更能推动教师形成“心理—教学”融合的教育理念,让课堂成为支持学生心理健康的重要场域。通过教研活动的持续深化,学校能够建立更具针对性的心理健康支持体系,实现“教学”与“育心”的协同发展。

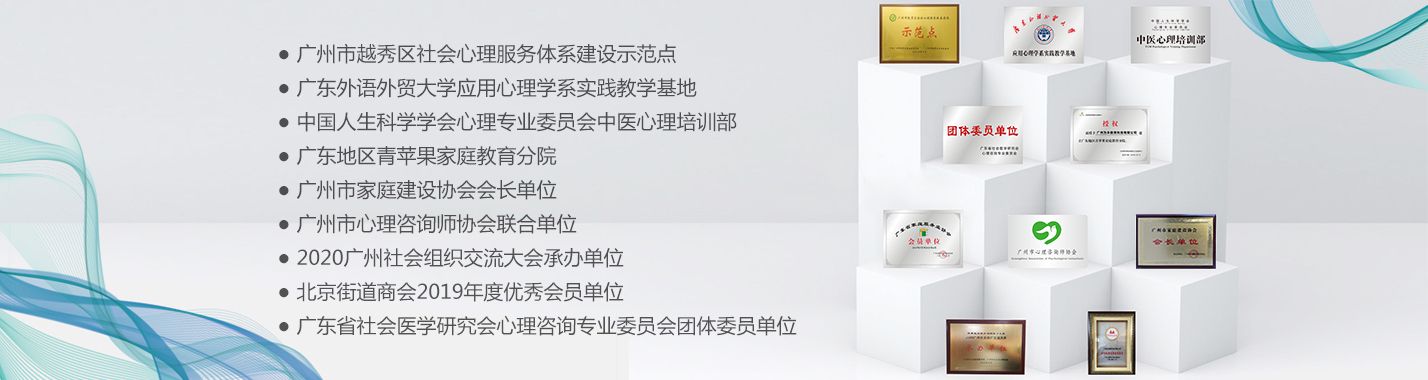

未来,为本教研需进一步加强与专业心理机构的合作,引入科学的评估工具和干预方法,完善对社交恐惧症学生的长期追踪支持。相信在教育者的关注与科学策略的支持下,社交恐惧症学生能够逐步打破心理壁垒,在包容的校园环境中建立自信,从容面对社交挑战。

官方

官方网站

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复