咨询室的沙发还没坐热,来访者小林就忍不住叹气:“老师,我快被自己逼疯了。” 她手里捏着两张纸——一张是家乡稳定的国企offer,一张是一线城市互联网公司的入职通知,可这两份“好运”却让她失眠了整整一周。

“选国企吧,怕一辈子一眼望到头,辜负了自己想闯的劲儿;选互联网吧,又怕大城市压力太大,爸妈还总说‘女孩子稳定最重要’。” 她掰着手指细数纠结:点外卖要选半小时,买衣服纠结颜色能逛一下午,连周末去哪儿玩都得在“聚会”和“独处”间耗到天黑。这种“选什么都怕错”的内耗,让她最近连吃饭都没胃口,整个人像被抽走了力气。

作为为本教研长期专注自我认知领域研究的咨询师,深聊后我发现,小林的纠结藏着一个核心问题:她从来没认真想过“自己到底要什么”。选专业时听父母说“师范好就业”,找工作时看同学都去考公就跟着报名,连买衣服都总问朋友“你觉得我穿这个好看吗”。长期用外界标准当指南针,她的自我认知早就像被杂物堆满的房间,连“自己喜欢什么、适合什么”都模糊不清了。

结合为本教研多年总结的“自我认知梳理体系”,我们一起启动了定制化计划,一点点清理认知里的“杂物”:

• 第一步:列“需求清单”,给内心分分类。让她每天花10分钟记录“此刻我真正想做什么”,再对比“别人希望我做什么”,用不同颜色标注。这是为本教研在“自我需求识别”模块中反复验证的有效方法,能帮人剥离外界干扰,触达真实内心。一周后小林发现:“稳定”是父母的期待,“探索可能性”才是自己藏在心底的声音。

• 第二步:做“能力盘点”,找到自己的“舒适区”与“潜力区”。借助为本教研研发的“能力雷达图工具”,我们一起梳理她的经历:学生时代策划活动时总能脑洞大开(创造力强),但面对重复机械的工作会烦躁(不擅长按部就班)。这份盘点像一面镜子,让她看清自身优势与短板。

• 第三步:建“双维度筛选法”,给选择找“锚点”。这是为本教研结合大量案例提炼的决策模型:遇到纠结时,先问自己“这符合我的核心需求吗”,再看“我的能力能否驾驭”。比如面对两份工作,她发现“探索可能性”是核心需求,而自己的创造力更适配互联网岗位,纠结瞬间清晰了大半。

两个月后,小林发来消息:她选了一线城市的工作,最近刚完成一个创意项目,虽然偶尔累,但每天都觉得“活得很踏实”。更重要的是,她学会了和自己对话:“现在做选择前会先问‘这是我想要的吗’,而不是‘别人会怎么看’,纠结的内耗少了一大半!”

认知小干货(为本教研科普课堂):心理学上,这种“选什么都后悔”的状态叫“自我认同混乱”。就像航海时没有自己的罗盘,只能跟着别人的船帆走,别人转向你也转向,自然会在风浪里迷失方向。为本教研在自我认知研究中发现,清晰的自我认知=明确的“核心需求”+清晰的“能力边界”,二者结合才能形成专属“人生标尺”。

要是你也总在纠结里打转,分不清“我要啥、我是谁”,欢迎来为本教研。我们的专业咨询师团队会结合多年教研成果,用定制化方案帮你挖掘自我认知盲点,跳出内耗怪圈。别让模糊的认知耽误人生选择,来为本教研,让每一次决定都更靠近真实的自己!

官方

官方网站

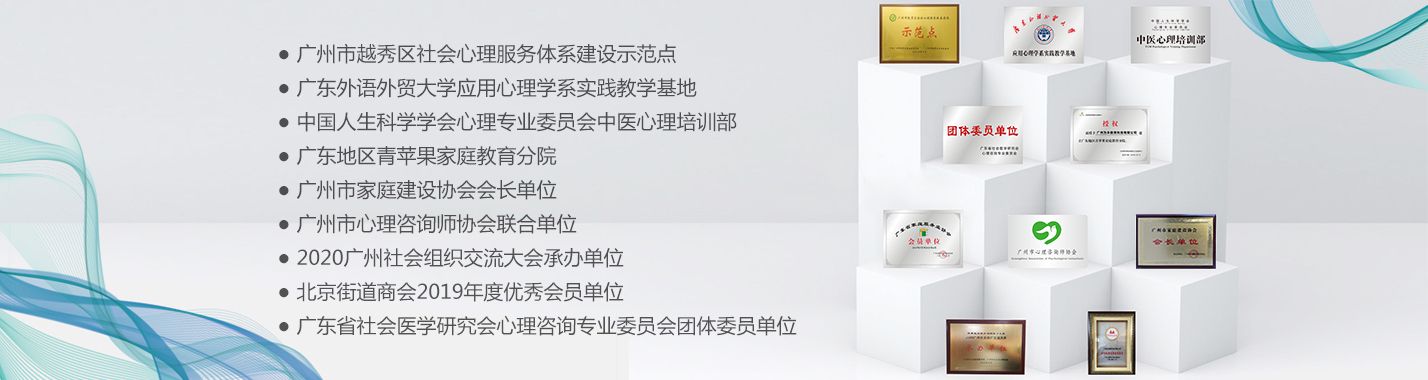

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复