今天的咨询室里,坐着一位眼神低垂的来访者。刚坐下没几分钟,他就叹了口气:“老师,我好像什么都做不好。” 这句话像个开关,打开了他积压已久的焦虑——工作中不敢接有挑战的任务,开会时明明有想法却总怕说错,看到同事升职加薪,第一反应不是羡慕,而是更用力地否定自己:“你看,人家能做到,你就是不行。”

作为为本教研深耕自我认知领域的咨询师,深入聊下去我发现,他的生活像被“否定滤镜”笼罩着:汇报方案被领导提修改意见,会解读成“我能力太差”;和同事合作出小失误,会认定“都是我的错”;甚至连尝试新技能时遇到瓶颈,都会立刻打退堂鼓:“果然我学不会,还是算了吧。” 长期拿自己的短板和别人的长处对比,他渐渐陷入了“自我否定→逃避尝试→错失机会→更否定自己”的恶性循环,整个人像被无形的枷锁困住,连说话都带着小心翼翼的怯懦。

结合为本教研多年总结的“自我效能感重建体系”,我们一起制定了定制化的“自我认知四步修复计划”,一点点撕掉那层“否定滤镜”:

• 第一步:捕捉“否定瞬间” 。让他随身携带小本子,每当“我不行”的念头冒出来,就立刻记录场景、触发点和当下的情绪。这是为本教研在“认知陷阱识别”模块中验证的核心方法,能帮人跳出自动化负面思维。一周后翻开本子,他惊讶地发现:80%的自我否定都来自“过度联想”,比如“领导皱眉=我做得不好”,其实只是对方在思考而已。

• 第二步:收集“成功碎片” 。借助为本教研研发的“成就记忆唤醒工具”,我们一起回忆被遗忘的闪光时刻:学生时代曾独立完成过复杂的课题、工作中帮同事解决过技术难题……这些被忽略的“小成功”,正是重建信心的关键基石,也是为本教研在自我认知修复中反复强调的“积极素材积累法”。

• 第三步:发起“微挑战” 。从“每天在会议上主动说一句话”“尝试一个新的办公软件功能”这样的小事开始,用可达成的目标积累“我能做到”的体验。这是为本教研结合大量案例设计的“阶梯式信心培养法”,通过微小正反馈打破负面循环。第一次主动发言后,他紧张得手心冒汗,却也收获了同事的认可:“你这个想法挺好的!” 正是这些反馈,慢慢松动了“我不行”的固有认知。

• 第四步:定期“认知复盘” 。每周花10分钟回顾:哪些事让自己陷入了自我否定?背后的真实原因是什么?有没有更客观的看待方式?这是为本教研总结的“认知重构三步法”,帮助用理性视角替换负面解读。比如“方案被修改”,可以解读为“领导在帮我完善,这是成长的机会”,而不是“我能力不行”。 三个月后再见到他,整个人像变了个人:眼神里有了光,说话时带着笃定,最近还主动申请了一个跨部门项目。他笑着说:“现在还是会遇到困难,但脑子里冒出来的第一句话不再是‘我不行’,而是‘我可以试试’。”

三个月后再见到他,整个人像变了个人:眼神里有了光,说话时带着笃定,最近还主动申请了一个跨部门项目。他笑着说:“现在还是会遇到困难,但脑子里冒出来的第一句话不再是‘我不行’,而是‘我可以试试’。”

自我认知小知识(为本教研科普课堂):心理学中的“自我效能感”,指的是我们对自己能否完成某件事的信心。为本教研在长期研究中发现,长期自我否定的人,本质上是自我效能感被削弱了——就像给大脑安装了自动反驳程序,无论遇到什么事,先默认“自己做不到”。但认知是可以被重塑的:那些被记录的瞬间、被收集的成功、被完成的挑战,都是在给大脑“升级系统”,用客观事实替换掉“我不行”的错误程序。

如果你也总被“我不行”“我做不到”的声音困扰,如果你发现自己在机会面前总是犹豫退缩,别让错误的自我认知困住人生的可能性。来为本教研,专业咨询师会结合多年教研成果,用定制化方法帮你梳理认知盲区、重建信心。记住:改变的第一步,从来都不是“我必须做到”,而是“我愿意试试”。现在就迈出这一步,你会发现,自己比想象中更有力量。

官方

官方网站

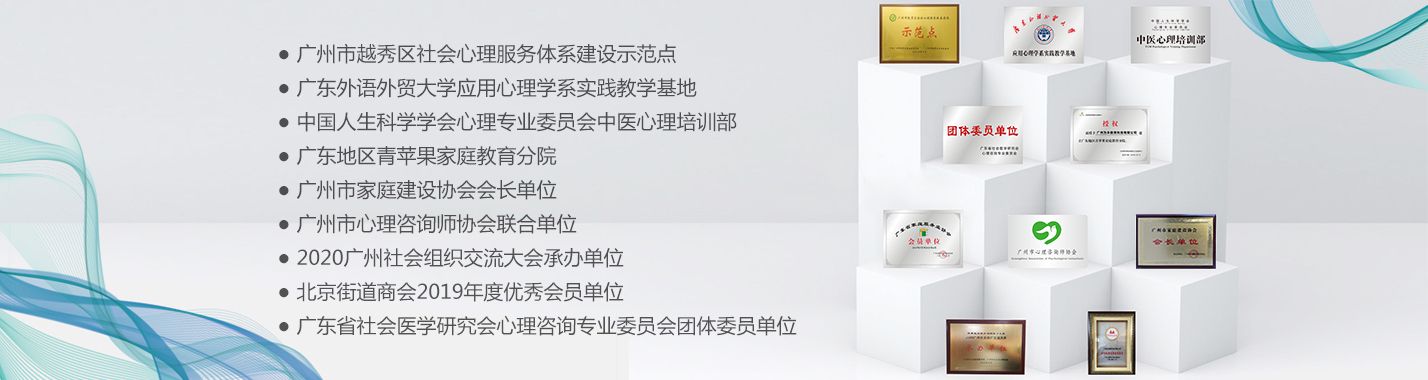

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复