上周二下午,五年级的小宇妈妈带着孩子走进学校心理健康辅导室时,阳光刚好透过窗户落在小宇攥紧的衣角上——他把头埋在妈妈身后,露出的半张脸涨得通红,手指反复抠着书包带,连一声“老师好”都没敢说。小宇妈妈叹着气坐下,刚开口声音就发颤:“这孩子以前是班里的‘小话痨’,上课总举着手抢着回答问题,这学期不知道怎么了,突然像变了个人。上次数学老师点他回答,他站在那儿脸发白,一句话都说不出来,后来就再也不肯举手了。现在连考试前都要整夜翻来覆去,说怕答错被同学笑,怕考差让老师失望,连最喜欢的篮球课都找借口不去,说‘万一打不好被队友说’。”

我蹲下来跟小宇说话时,他的眼神始终盯着地面,直到我拿出一本绘有小恐龙的情绪绘本,他的目光才悄悄抬了一下。慢慢聊天后才知道,一切的转折点是两个月前的一次语文课——他站起来回答问题时,把“朦胧”读成了“蒙龙”,底下传来几声小声的笑,虽然老师立刻制止了,还表扬他“敢于尝试”,但小宇却把那几声笑记在了心里。之后的日子里,他总在想“是不是大家都觉得我笨”“下次再读错怎么办”,越想越怕,最后干脆选择“不说话、不参与”,以为这样就能躲开“出错”的可能。

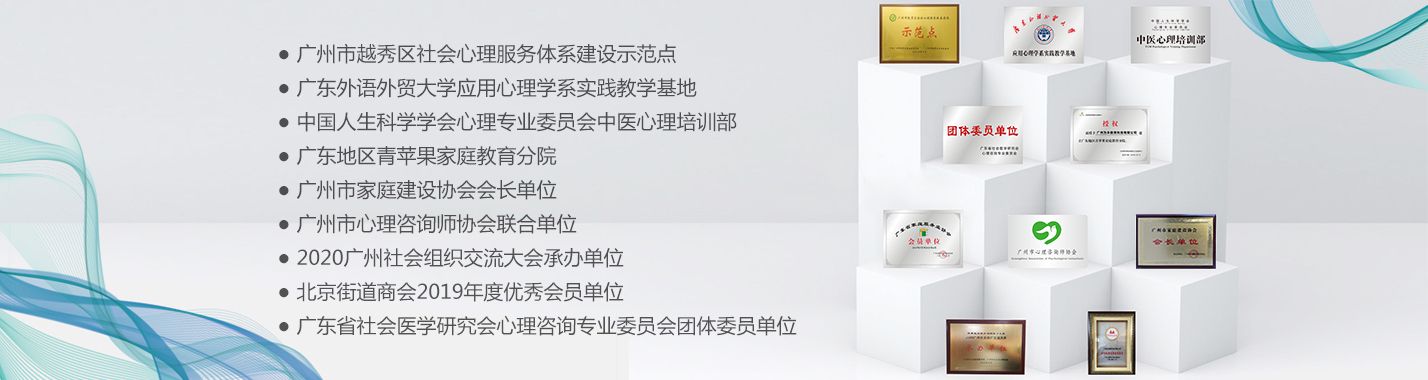

这其实是典型的“儿童社交恐惧情绪循环”,也是我们学校在为本教研中重点研究的课题之一。过去半年,心理健康教研组的老师们通过课堂观察、学生访谈和案例分析,整理出了8-12岁学生恐惧情绪的三大触发点:社交评价压力、失败经历联想、陌生环境挑战,而小宇的情况,正属于“社交评价压力引发的恐惧退缩”。结合教研中总结的“拆解-体验-强化”干预框架,我们和小宇、小宇妈妈一起制定了调节方案。

第一步是“恐惧拆解”。我们和小宇一起画了一张“恐惧地图”,让他把“怕回答问题”拆成一个个具体的小担忧:“怕读错字”“怕被同学笑”“怕老师失望”。接着,我们针对每个担忧找“事实证据”——比如“怕读错字”,就一起回忆他上次语文课上正确读出的三个生词;“怕被同学笑”,就问他“你还记得上周小明读错字时,你在想什么吗?”,他想了想说“我没笑,我在想他会不会紧张”,这才意识到“原来别人不会像我想的那样在意”。这种“具体拆解+事实反驳”的方法,是我们在为本教研中反复验证过的,能有效打破孩子“灾难化思维”,让模糊的恐惧变得清晰、可应对。

第二步是“课堂小步体验”。我们和小宇的语文老师、数学老师提前沟通好,从“最小行动”开始:第一天,让小宇在小组讨论时跟同桌分享一个观点;第二天,鼓励他在小组内读一段课文;第三天,尝试举手回答一个他肯定会的问题。每完成一次,老师就会给他一张“勇气贴纸”,贴在他的“勇气手册”上。刚开始,小宇在小组分享时声音特别小,说完就立刻低下头,但当他看到老师贴在手册上的星星贴纸,嘴角还是悄悄扬了一下。两周后,他已经能主动举手回答小组代表的问题,虽然声音还有点抖,但再也不会像以前那样“站着说不出话”。

第三步是“家庭延伸支持”。我们把为本教研中整理的《儿童恐惧情绪疏导家庭指南》交给小宇妈妈,里面包含了“情绪睡前聊”“成功小事记”等简单易操作的方法。比如“情绪睡前聊”,就是每天晚上花10分钟,让小宇说说“今天最勇敢的一件小事”,哪怕是“主动跟同学借了一块橡皮”也值得肯定;“成功小事记”则是让他把自己做好的事写在便利贴上,贴在房间的“勇气墙”上。小宇妈妈后来跟我说,有天晚上孩子兴奋地说“妈妈,我今天主动跟老师问了一道题,老师还夸我呢”,说完就自己把这件事写在便利贴上,踮着脚贴在了“勇气墙”最显眼的地方。

三周后的周一早上,我在走廊上碰到了小宇——他正拿着一张朗诵比赛的报名表,跟同学讨论要选哪首诗。看到我时,他主动挥了挥手,大声说:“老师,我要参加比赛!就算没拿到奖也没关系,我想试试!”那一刻,阳光刚好照在他脸上,眼里没有了之前的躲闪,满是亮晶晶的勇气。

其实在我们的为本教研中,像小宇这样的案例还有很多。很多孩子的恐惧情绪,就像一层薄薄的雾,看似挡住了前路,实则只要用对方法,就能慢慢吹散。而作为教育者,我们做为本教研的意义,就是通过一次次的课堂观察、一次次的案例打磨、一次次的方法优化,找到那把“吹散雾霭”的钥匙,让每个孩子都能在面对恐惧时,多一点底气,多一点勇气,慢慢长成敢尝试、敢表达的模样。

后来小宇参加朗诵比赛时,我们教研组的老师都去了现场。当他站在台上,清晰、大声地读出“苔花如米小,也学牡丹开”时,台下的掌声里,不仅有对他的鼓励,更有我们对为本教研的笃定——当教研真正扎根课堂、贴近孩子的真实需求,就能成为照亮孩子心灵的光,帮他们在情绪的迷宫里,找到通往勇敢的路。

官方

官方网站

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复